曾经我居住的城市,若干年来,已不复旧时样貌了。

【一】

以前的街道不怎么宽,小街小巷的,车辆也不多,顶多自行车来来往往。两行行道树,街上静幽幽的。我的家就在街边,街两边都是各家的院子。儿童散学之后,排着队沿道旁各回各家。打闹嬉戏,街道仿佛自家门前门后,真正的街坊之间。在家人呼唤回家吃饭之前,我们就在这街上尽情玩耍。

【二】

以前的家就靠在街边,一户一户的院落,沿平地展开。顶多两三层自建的楼房。没人会一直待在一间屋子里的,他的生活一定是在屋与屋之间,在屋里和户外之间穿梭。从里屋出来,在院子里择菜洗菜,然后进厨房烧饭,然后在屋里吃,或者天气暖和了,就在院子里吃,在大门外吃。要找某个家人,上了露天的楼梯去到她房间叫她。写作业了,搬张小桌到院子树底下,摊开书包悠悠然地开始做功课。功课做好了,径直奔到邻居院子里找小伙伴玩耍。总而言之,那时的家居生活形态是一种半户外的生活。

院子里养猫,猫是散养的,白天在家吃食、睡觉,得闲就外出游荡,过得甚是优哉游哉。有小崽子了,就在家里给她搭好的育儿房里生上一窝。眼睛都没睁开的小家伙们就在那里咪咪叫着。一窝一窝的,家里养过三代猫,下过数不清窝。二楼平台上养花,各色花卉,开得热闹。

也有不便利处。夏末时节,要做过冬的番茄酱了。那时没有大棚种植,冬天是吃不到番茄的,于是家人一起把番茄灌装进瓶子里密封好,沿着院子墙边一溜排开。可真够壮观。家里没有自来水,是去街头的公共自来水那里打水回来。那里于是很热闹,俨然一个大家会面闲聊的公共场所。

【三】

以前的车不多,机动车更少。人们都骑自行车,小时候爸爸骑自行车送我回奶奶家、姥姥家。上了小学高年级,搬了家、转了学,家离学校稍远些了,我就自己骑自行车上学。路程也不远,骑在路上很安全,自由自在地很愉快。人们的生活半径大抵也不甚远大。

【四】

然后,这个城市的生活样貌发生了变化。城市改建、拆迁安置,沿着小街道的一排排院子没有了,开发商盖起了六七层的楼房,建了小区。所有的平房都被扒掉了,盖成楼房了。我们过起了独立居住的生活。半户外的生活至此告终。但也有自家的上下水,倒是方便了不少。可是光线没那么好了,一回来就关门闭户,在阳光下的时候少了,小伙伴们呼朋唤友的日子也一去不复返了。街坊邻居串门的习惯也自行消失了。

这么样若干年后,又一大轮的城市开发轰炸过来。城市边缘好多原有的房屋地貌完全被抹去,在一大片一大片的空白上描绘出全新的图画。一栋栋高楼拔地而起,一条条大道四通八达。而城市当中呢,许多地方也被抹平了,当然规模要小些,不断有新的楼盘开发出来。这次就不是六七层了,而是二三十层的高层建筑。原来的街道能扩宽的都扩宽了,曾经漂亮的道旁树也都伐去,新栽的幼苗还遮不住路边,不知长大后能否覆盖到路中央的天空呢。

人们大都住在空中了。曾经觉得每天回家居然需要坐电梯,这简直不像是居家过日子,像是住酒店啊。而今乘电梯回家成了普遍的生活形态了。不过,现在的建筑比以前的楼房进步了,基本都是落地窗采光,整面整面的光线照进来,家里是更宜人了。不过呢,我们好像更不大出门了。

出门便需乘车。车真是太多了。这么宽的路,还是不够车跑的。很多地方还是堵车。人行道上也都停满了车,停车位的费用贵得惊人。我还是选择公共交通吧。自行车已经没法骑了。曾经怀着童年回忆买了一辆自行车,发现现在的路况已成为自行车不友好型的了。几乎没有专门的自行车道了,有也很窄,还有电动车跟你抢道。可电动车快很多,骑自行车时总是提心吊胆。而且那些许多十字路口都是立交高架了,骑着车的我两眼一懵,实在不知该如何穿过那飞速的车流,走哪条安全的车道。这一年来涌现出不少共享单车,骑车的人们多了起来,希望道路也能相应友好些。

这么多高楼大道的修建,皆因人多了,车多了。这么多人住不下,这么多车跑不开。于是人往空中去,车往地下开。空间得到了立体利用。我们的活动范围也大大拓展了。现在,我对世界的空间感受,就是宅在家中的那一个小笼子,与通过道路与汽车连接的所谓远方。而与周边的环境却仿佛丧失了有机的联系。

【五】

这么一番大拆大建之后,现在的这座城市,除了那些从古时候遗留下来的古迹因为文物保护的原因得以保留之外,其他的地方都变换了模样。开发商们雇的设计师造就了我们如今新的地貌。有些的确是漂亮了。基本生活设施也比以前便利很多。但我还需不停地调适内心,才能发展出一种适应这种新的生活样态的心理认知。我需要知道在家的四壁之外,我如何与人交谈、与周遭发生联系,有哪些生活滋味可以探索;除了购物的商场之外,我需要有一个工作之余、家庭之外的去处;在我想要散步的时候,我可以在周边走走,陪伴我的有野花的芬芳,而不只是车辆穿梭的马路;我需要用我的四肢、整个的身体去感知周围,而不只是舒适地困在一个小铁盒子里,从一个目的地到另一个目的地。

时代的变迁就像命运一样。我们必须直面时代,也不得不想办法超越它。

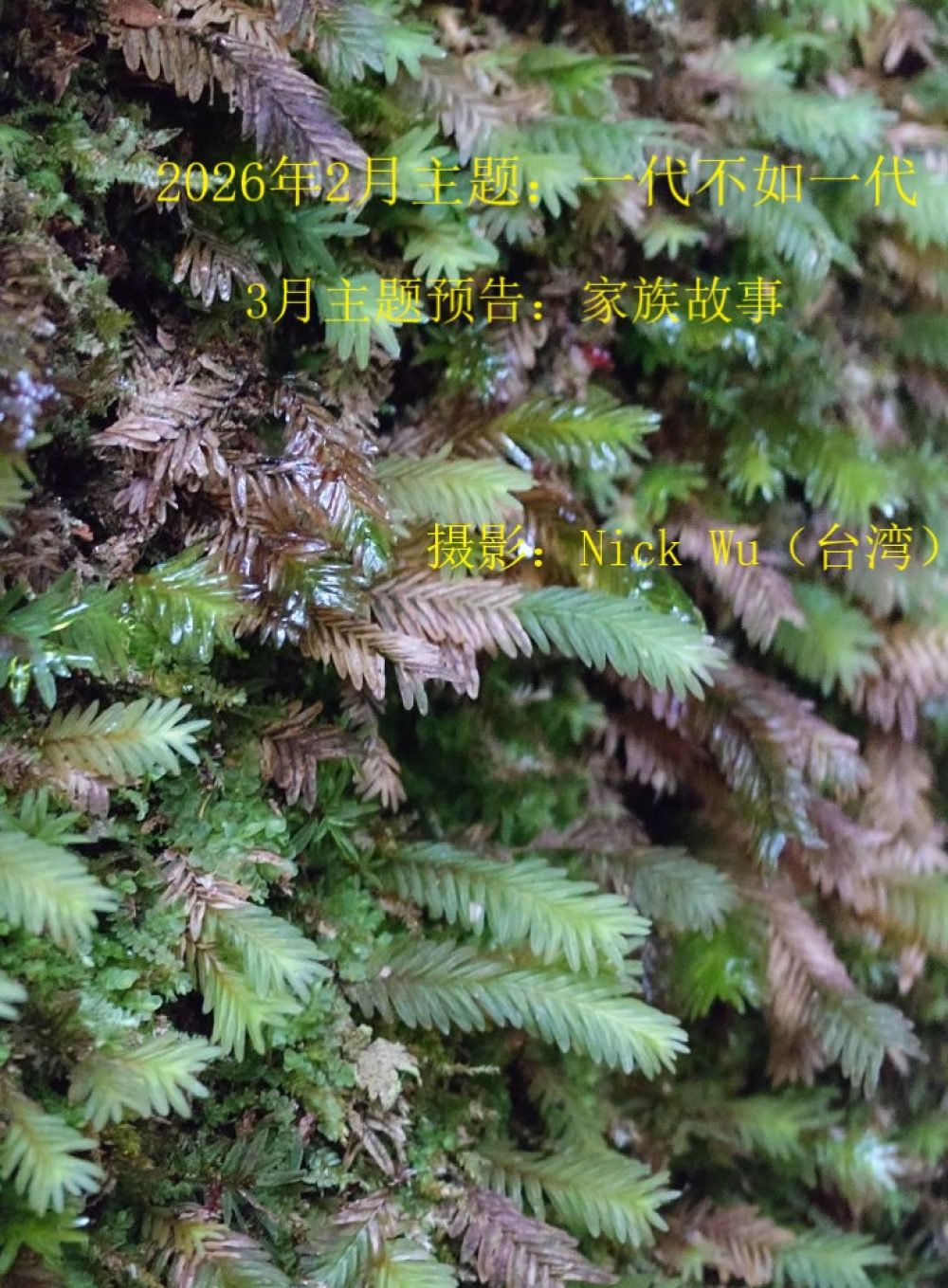

摄影:Nick Wu(台湾)

注:猜猜“长安喵”住在哪个城市?答案:……………………………西安。