在我儿时的生活里,没有父亲的印象,亦很少有母亲的影子,那些日子里,始终不离我左右的,除了两位哥哥,便是外公和外婆。他们进入我的记忆,已是定居天台以后的事了。我们是逃日本鬼子,从杭州到天台的,当时住在天台东门后陈村小祠堂的平房里,村里的人都姓陈,沾亲带故的全是亲戚,就我们一家外路人,不过他们倒也不欺生,对我们挺友善的。

由於父亲离世,生活无着,母亲责无旁贷,外出谋生,便将我们兄妹三人托付给外公外婆。母亲的薪水极其微薄,要糊一家七人(我们四人加外公外婆和小舅)之口,无异于杯水车薪,无奈之下,外公只好设摊为人代写书信、刻印章等贴补家用,这对原在官府任师爷的外公来说,顿觉脸面失尽,虽心有不甘,又无可如何,性情变得相当的暴躁,些许琐屑都会触他之怒,动不动就大发雷霆,把满腔怨气全撒到外婆头上。更不堪的是,不顾米缸见底,逼外婆拿着仅有的几枚子儿去打酒。而一旦举杯,必醉无疑,醉则长啸短叹,哭诉咒骂,愤恨于自己的生不逢时,以致声泪俱下,不可收拾。每当他搞出这么大动静的时候,我们都屏息敛声,躲得远远的。外婆那时早没有了千金小姐的脾性,整日沉默寡言,我的印象中,外婆似乎从来没有开怀大笑过,她总是起早摸黑地操持家务,不要说别的,只就一家人的衣衫, 全靠她一针针一线线地缝补,这一份辛苦便足够使她直不起腰来。

然而,压垮外婆的又分明不是这些体力上的支出,即便是幼小的我,当时也已经触摸到了外婆内心的那份孤苦与寂寞。她早早地离开了故乡,视她 为掌上明珠的娘家亲人,在关键时刻一个都抓摸不到,心里的苦楚委屈,连个宣泄的地方都没有。印象中,外婆藏有一支洞箫,早几年她会拿出来 怔怔地吹着,那声音苍凉凄婉,不忍卒听,显然她把一腔的情思全寄托在那里面了。到后来,她连这一点心绪都没有了,只默默地吞咽着心头的苦水。如果不是百念俱灰,何至如此?真所谓“哀莫大於心死”,我想,外婆严重的胃病,定是在这样的心境下造成的吧?

不过,也有让外婆感到欣慰的事情,那就是我们兄妹特别的懂事,从不惹外婆生气,尤其是大哥,小小年纪已知道长兄为父的道理,一面庇护关爱着弟妹,一面为外婆分担家务,挑水劈柴,洗衣做饭,见活就干,外婆见了每每赞不绝口,摸着大哥的光脑袋,咪咪地笑着说:“真乖,像个姑娘儿!”这便是“同姑娘”昵称的由来。小哥也不示弱,他除了和大哥一起在外婆指导下种菜外,其他力所能及的也很勤快,而更突出的是小哥似乎比大哥更聪明,外婆有什么拿不定主意的亊,总是“牛牛,牛牛”(小哥小名)地叫。兄妹中我居小,不免受到娇惯,然我并不因此而有恃无恐,反而相当乖巧明理。记得我一直跟着外婆睡觉,冬天睡她的脚后头,我会把外婆那双冰凉的,如粽子般的小脚抱在胸前,慢慢地焐热它们。到了夏天,我与外婆同头睡,我静静地躺着,外婆拿着芭蕉扇轻轻地摇着,那风儿轻轻柔柔的,伴随着她甜甜的小曲声,惬意极了,不知不觉间,我进入了梦乡。

小时候我没有什么玩伴,那是因为我们孤零零地住着,又是外路人,与村人的交往很少很少,而两个哥哥则觉得我太小,走不动,跑不快,他们抓蟋蟀、钓鱼什么的,还往往被我搅局;打弹子、刮香烟片我更不会,跟在屁股后面碍事,于是我便寸步不离跟着外婆转。外婆忙活时,我在边上静静地看着;忙完坐下来做针线了,我便端一只小凳子挨到她身边,一面帮她穿针,一面听她絮絮叨叨地诉说旧事。她告诉我,户口本上写的魏育德,不是她的本名,是外公给取的,她不姓魏姓方,有个很好听的名字叫铁珍。年轻时身边带一丫环,相处得姐妹似的,两人整天呆在闺房里,要么读读书写写字,要么缝缝衣服绣绣花,兴致高时会进屋翻出她藏的旧物,一本本她写的小楷书法和她描的花鸟,看得我爱不释手,羡慕极了,觉得外婆是天底下最了不起的人。外婆还告诉我,除了妈妈和小舅,她还有一个大儿子,我该叫大舅舅;还有一个小女儿,我该叫小姨妈。我问为什么从没见过?她说大舅舅参加游击队打鬼子,一去就没有回来;小姨妈很小时得伤寒去世了。她又说只有你妈妈一个人了,又长年不在家,牵肠挂肚放心不下,说完长长地叹一口气,眼圈也红了,我见状忙不迭地说:“大舅舅会回来的,他还活着。”她听了破涕为笑,把我抱在膝上说:“小孩子讲话准的,借你吉言,相信他真的会回来。”在我的记忆里,这样的对话不知重复了多少次,有时冷不丁的,她会突然冒出一句:“你说的大舅舅还活着,会回来,是真的?”足见外 婆对于大舅舅的思念已到了痴迷的地步。

对于外公外婆,我感情的天平始终是倒向外婆一边的,这固然是因为外婆特别疼我,但更主要的是外公做事往往不近情理,实在让人亲近不起来。记得当时外婆患有严重的胃病,经常痛得直不起腰,直吐酸水,吃不下东西。看到外婆那痛苦的样子,我心里很难受,找到外公,要他买一个馒头给外婆,因为外婆跟我说起过她这么小小的一点愿望。谁知外公瞪大了眼睛,厉声说:“钞票呢?哪来的钞票?”丝毫没有一点怜惜的样子,望着外公那张冰冷的面孔,我暗下决心,一定要想办法为外婆买馒头。那时家里的经济大权自然都在外公手里,但支出上倒并非事必躬亲,例如买盐、买酱油和打酒之类,便是我的任务。于是每次钱经我手,都先抽出一点,待凑足了能买一个馒头的钱(500块即现在的5分),便实施我的计划。那时的馒头店,数大东门的那家好,面粉发得极松软,还放了糖精,甜咪咪的味道极好,样子也可爱,方方正正的,中间一条小沟,是用筷子压出来的,正中还点了红,艳艳的挺好看。我偷偷溜到大东门,找到那家店,郑重地递上500块钱,然后用手帕严严实实地把馒头包好, 塞在衣襟里面,一是怕外公看见,二是不至被风吹冷。当外婆抖抖索索从手帕里拿出馒头时,她的泪水夺眶而出,外婆把馒头掰成两半,一定让我也吃,却被我拒绝了,看到外婆近于狼吞虎咽的样子,我心里酸酸的,一种成人才有的凄楚涌上心头。自此,我没有停止过这一冒险的行动,直到外婆滴水不进。

外婆的病一日日地加重,终于有一天,她再怎么挣扎也起不来了。当外婆卧病在床以后,外公整日愁眉不展,嗳声长叹。我想,外公那时候一定也是想请郎中的,但家徒四壁,一贫如洗,连件可以变卖的东西都找不出来,你让他有什么办法可想呢?可叹一家人,就这么眼睁睁地看着外婆痛苦辗转床头而束手无策!

外婆去世那年,我已10岁,她离世的情景,记忆犹新,至今历历在目。头天夜里,外婆已奄奄一息,嘴巴张着想说话的样子,却怎么也发不了声,外公见此情状,知道大限将至,是真的发愁了,呆呆地坐在床沿一动不动。此时小哥进来,告诉外公次日要去乡下捉螟虫,是学校组织的,不去不好,外公示意小哥看看外婆,低声说:“这样子,你说可以去吗?”小哥当然懂得孰轻孰重,不再做声。没想到的是,次日一早出现了奇迹,外婆竟然能够坐起来了,还要了半碗粥汤,还嘱咐小哥捉螟虫时要小心脚下,不要在田埂上乱跑,这么一来,外公自然是没理由阻止小哥了,小哥便高高兴兴地去了学校。那天上午,外婆的神情一直不错,外公显然是松了口气,他嘱我守在床前陪外婆,自己去巷口买一担木柴,马上回来。外公一走,外婆便要我打一盆热水给她,说要抹抹身子,换换衣服。我忙打好水,拿出她的

内衣,想做她的帮手,而外婆却把我支开,我根本想不到这会有什么问题,便去到隔壁专心一致玩丢沙袋了。前后也就半个小时光景,外公回来,见到外婆已不省人事,而那时的我却玩得正在兴头上,外公一巴掌过来,把我给打蒙了,我急忙跑到外婆跟前,见她已眼珠上翻,喉口的痰呼噜呼噜直响,任我和外公怎样的呼喊,都无济于事了!就这样,我眼看着外婆吐出了最后的一口气,当她合上眼睑的那一瞬间,泪水喷涌而出。外婆就这样寂寞地走了,直到最后,她日思夜想的大舅舅始终没有出现,唯一的女儿,我的妈妈也未能送终,可以想像,外婆最后流的眼泪里,有着太多的遗憾,太多的牵挂,她走得是多么不情愿!而临终前的盥洗,分明是意识到了自己生命的即将终止,我无法想像她当时是如何用尽了最后的气力,就只是为了走得干干净净!

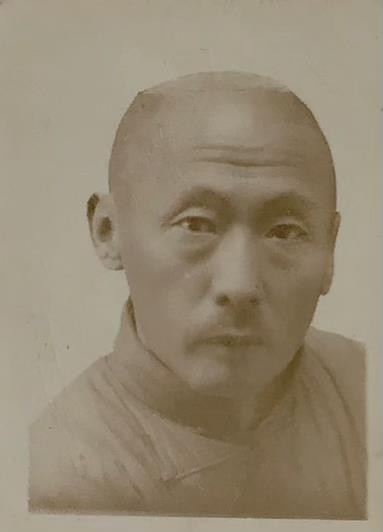

外婆去世,外公一下子苍老了许多。他自制了一只镜框,找出一张外婆的相片,衬上白纸镶了进去,然后在相片四周写满了工整的小字,那该是他的悼文吧。我不只一次见他捧着镜框念念有词,以至涕泗滂沱,悲不自胜,让我看到了他严厉寡情,专断独尊的另一面。外公外婆的婚姻,我自然所知甚少,或许他们也有举案齐眉的过往,但就我所见,作为柴米夫妻,外公是有愧于外婆的。我不知道外公年轻时是否顾家,但可以肯定,中年以后,由于行为的有失检点,给家庭造成的伤害是莫大的,那就是小舅的事情。小舅只比大哥大三岁,是外公黄岩任职期间,与自己黄包车夫妻子所生。年届知天命,出了这样荒唐的事情,在外婆那里实在是难以交待的。没想到,当人家要将孩子丢弃,外婆亲自去黄岩抱回家,外公竟然不为外婆的善良宽容所动,一味地为自己老而得子高兴。由于外公的溺爱无度,以致小舅脾性顽劣,跋扈骄横,在他眼里,根本没有外婆这位母亲,出口就骂,动辄就打。对我们兄妺更是没有丝毫作为长辈的仁慈,他可以在饭桌上厉声喝问:“这个月你们妈妈寄钱了没有?”令我们一齐放下筷子;他可以将大哥的脑袋当作皮球,在门板上任意乱撞而不许大哥哭出声来;他还可以在一巴掌打落我两颗门牙后扬长而去。这么一个混世魔王,注定了他后来的人生悲剧,其责任全在外公,而这样的醒悟,迟迟的直到他生命即将终结的那一天,岂不是太晚了吗?

外公是在外婆走后第三年冬天去世的,在最后的一年多时间里,他身边只有我一人陪伴。那时,妈妈远在山东益都、大哥去临海读师范;小哥考取浙大去了杭州。天台倒是还有小舅呀,可他老先生终年不见人影,什么也指望不上。于是身高不足一米三,年仅十二岁的我,挑起了家庭的重担,集主妇、管家和护理于一身,从早到晚脚不踮地,忙得团团转!为上学不迟到,我必须天不亮就起床,烧好早饭后,第一件事是服侍外公洗漱,吃早饭。安顿好了外公,忙不迭地去挑水,水井在小东门外,走一段路后,从很高很陡的台阶下去,这活儿本来是小哥干的,他一走我别无选择,只好勉为其难了,我挑着满满的两桶水,一步一挣扎地往上走,战战兢兢,生怕前面的水桶撞上台阶,那可是会连人带桶滚下去的,太危险了!这任务本可以不必这样着急,非在早晨完成,但由于心理上的压力,不完成一刻都轻松不了,只有水缸的水满了,我才会喘口气,扒拉几口饭,安心地跑去学校。

那时妈妈按月寄生活费,外公卧病在床后,经济大权由我执掌。我去邮局拿到钱后,直奔米店,买好一个月的米,然后去巷口买柴,柴米生计大事,其他的都可将就,而这是万万大意不得的。小小年纪,办起这些事来,一付游刃有余的样子,然于护理的工作,真的是太难为我了!外公那时已病入膏肓,现在回想起来,很可能是肺癌,至少是肺结核,即当时所说的痨病,整天整夜地咳嗽,先是痰带血丝,后是痰带血块,最后整口鲜血。刚开始卧床时,尚能自理,我只需把热水端到床边,绞干交他手上,他会自己擦身。慢慢地,他连自主翻身都不行了,担心生褥疮,我就借力帮他翻,这倒还能胜任,再后来,外公连大小便都拉在床上了,这清理起来,难度太大了,他本人已一点力气都用不上,全靠我把他架起来,放下去地折腾,那么瘦小的我,当时是如何做到的,今天想起来都觉不可思议。外公的神智一直清醒,每当这样的时候,他都念叨同一句话:“报应啊,报应啊⋯⋯”,该不是回首过往的一种反思与忏悔吧?看到他那痛心疾首的样子,我不由想起外婆,每每哽咽落泪,在那样的境况下,我与外公都体会到了什么是“叫天天不应,叫地地不灵”,那种无助、无奈与绝望,非亲历者所能想见!

我不知道人临终前,是否真有什么征兆,由外婆、外公离世的情况来看,似乎是有的。外婆那日清晨的反常,并非病情好转,应该是回光返照,所以才有后来的急转直下。外公临走前是否也出现过征兆?我虽然至今不清楚,但我相信是有的。记得那是一个极其寒冷的夜晚,我已睡下了,迷迷糊糊地听到一阵阵敲门声,我一面诧异着这么晚了怎么还有人来家,一面起身去开门,门外站着的原来是梦寿公公,外公的一位朋友,他说突然想起来要看看外公,我引他到外公床前,外公显然想说什么,但张着嘴发不了声,只用眼睛定定地看着他,他见状拱了拱手说“静养,静养”, 便退了出来。他告诉我,今晚一定不能再和外公同睡一屋,一面说一面找出门板,在外间搭好床铺,又去里间抱出被褥,然后说:“今晚就睡这里”,我问为什么,他说:“你照我说的做就是。”送走了梦寿公公,我便在他搭的床上躺下,一夜不曾醒来。

次日晨,我照例摸黑起来,烧好早饭去到外公床前,见他毫无动静,好生奇怪,就一面叫着一面推他,外公仍然没有反应,我俯身去探摸他的脸面,冰凉冰凉的,突然一个念头,我意识到外公已经走了,外公已经离我而去了!我一下子吓傻了,一声声“我外公死了”的惨叫,在那个阴冷的早晨,让邻居们听得毛骨悚然。接下来的一切,都是闻讯赶来的邻居,和大哥的同学清芳大姐帮着操办的。我不吃不喝,不哭不笑,几乎整整一天,呆呆地站在角落里,一动不动,直到傍晚发丧,大家推着我,叫我去送送外公,我才清醒过来,“哇”的一声哭出了声。后来我想,要不是梦寿公公前一晚上的安排,我所受的惊吓,只怕远不止于此了,那么,梦寿公公深夜的突然造访,又是冥冥中谁的安排呢?

外公是当日出殡的,举幡的、敲锣的、抬棺材的,全是邻居帮忙,外公棺木后面跟着的就我一人,路人见到这么凄清的送葬队伍,无不唏嘘不已,为之动容。说是送葬,其实是把外公的棺木送到山上的荒庙里暂时停放,三年前,外婆去的也是那个地方。看到庙门了,我猛然想到了外婆,一路小跑冲进荒庙,我很快就找到了外婆的棺木,不顾尘土与蛛网,仆倒在上面,呼天抢地,一声接一声地叫外婆,如果不是清芳大姐硬拖我出去,我不知会在那里停留多久。在我那么幼小的心灵里,装有那么多的愁苦,多得使我盛载不了,我需要渲泄,我渴望诉说,我更企盼有一份亲情的温暖,而外婆才是给予我最多最多的,我不相信她会真的丢下我不管,当时我唯一想做的是把外婆呼唤回来,我哭喊着作无谓的努力。这一幕太深太深地铭刻在我的脑海里,每当忆起,都会泪如泉涌,不能自已。

外公、外婆的入土为安,是五八年妈妈退职回家以后的事了,当时两具白皮棺木已腐烂,我们只不过是捡拾了一些尸骨埋入墓穴而已,所在的那个小山坡叫黃泥坎。最初几年,每逢清明,我都会随妈妈一起去扫墓,好友兼邻居袁建国也同往。

后来妈妈去了奉化与大哥同住,我六一年考取杭大也离开了天台,就只有建国代为探望了。再后来,黄泥坎造水库,事先没有任何告示的情况下,便把半壁山坡给炸了,待我们赶过去,哪还有外公外婆的坟墓?地上虽散落着不少的尸骨,却因无从确认而只得作罢。

听说,临终那一刻,人的灵魂是飞升入天的,如果真的如此,那留下的不过躯壳而已,是没有任何知觉的,所谓“入土为安”,这安的其实是活着的亲人们的心。外公外婆的尸骨本已入土,亲人们也都心安了,而现如今却重新被挖出来,并且还不知道去了哪里,这让亲人们情何以堪?然欣慰的是,他们的灵魂在天堂相聚了,经过了人间种种苦难的历炼后,在规划自己的来生时,定会有另一番的风景,能如是,我们还奢望什么呢?