所谓青春,并不必然是年龄的一个限定。很多年轻人活得很沉重,相反,很多老人真的是越活越年轻。

中国大陆改革开放至今这三十多年的历史,某种程度上也是一部年轻人变得越来越衰老的历史。改革开放之初,一直处于封闭状态的神州大地突然打开了国门,一时间各种思潮蜂拥而至,正值热血壮年的年轻人自然是西风东渐的主力军。他们引领着时代的潮流,传播所谓“资本主义社会”的思想,甚至在肉体上公然打破当时社会的诸多禁忌——面对着依然严酷的所谓“严打”,他们夜不归宿开舞会,搞沙龙,肉体的激情与青春的汗水浓密交织在一起,共同构成了那个纵情解放、肆意挥洒的乌托邦时代。中国的20世纪80年代,至今仍是很多中老年人嘴里津津乐道的青春时代。尽管青春意味着不成熟,意味着政治经济文化各个方面的幼稚和单一(单一即意味着幻想一种思潮或主义可以解决一切问题,它既可以是马克思主义,也可以是自由主义),但这种单纯的梦想和乐观主义精神,成为了今天众多“油腻中年男子”深深怀念的东西。

可随着京城的枪声坦克和90年代市场经济的发展,中国大陆的年轻人不再具有当初的热情,变得越来越老。房子在中国原来是计划分配的国有资产,随着住房商品化的逐步推进,年轻人开始被高房价和商业贷款紧紧绑住。商品经济让社会上的贫富分化越来越加剧,在灯红酒绿的城市里,初出茅庐的青年变得越来越浮躁:四处都是欲望,那种整个社会的、集体的对一种精神力量的信仰全部被置换成了对财富的渴望,奋不顾身的标的物从自由民主变成了资产数字、社会地位、权力支配力等元素,大家的信念不再单纯,一呼百应的时代已然过去,振臂高喊也喊不来几个志同道合的同志,谁还能将这股青春的激情坚持下去呢?青春是需要群体的认同的,当人与人之间成为了无法沟通也没有沟通欲望的一座座“孤岛”,人就开始衰老了:于是一代代年轻人仿佛忘记了他们可以“青春”的能力,少年老成被推崇,小小年纪就有志于学术写作被广泛宣传——可青年人当书写的更应该是情书和血书,不是嘛?

革命的时代逝去了,这还不是最糟糕的事,最糟糕的事乃是我们这个社会从根子上已经否定了革命时代在价值层面的合法性!当青年人被低工资和高房贷捆绑得低三下四之时,反倒是很多老年人在中国大陆活得越来越“青春”了:公务员和事业单位编制上退下来的大批老年人,在中国大陆拿着极高的退休金(甚至有些民办学校老师退休后的退休金要数倍高于他在职时的工资,成为国际笑话),每天精神饱满地活跃在广场舞的天地中,一掷千金购买各种骗子推销的保健品,天南海北旅游。一边是地铁和公交车上已经工作一整天、疲惫地两眼发直的年轻的“老头老太太们”,一边是公园广场上、各个旅游景点精神抖擞的大爷大妈们。当一个社会所有的年轻人从小就按着少年老成来培养,毫无改变社会的冲动和欲望,反而是这些持高退休金的老年人精神百倍,这正常吗?一点也不正常!在中国大陆,青春就是这样呈现出一个扭曲的、倒置的哈哈镜像。

所以,从整体而言,“青春”在当下中国已经是一件古董了。别拿什么年少情怀说事儿了,要么是商家推销的噱头,要么是百无聊赖的人缺什么吆喝什么的叫喊罢了。然而就在这一片衰老颓废、苟延残喘的景象中,下一次青春期的大规模爆发,也许正在积蓄着能量。也许。

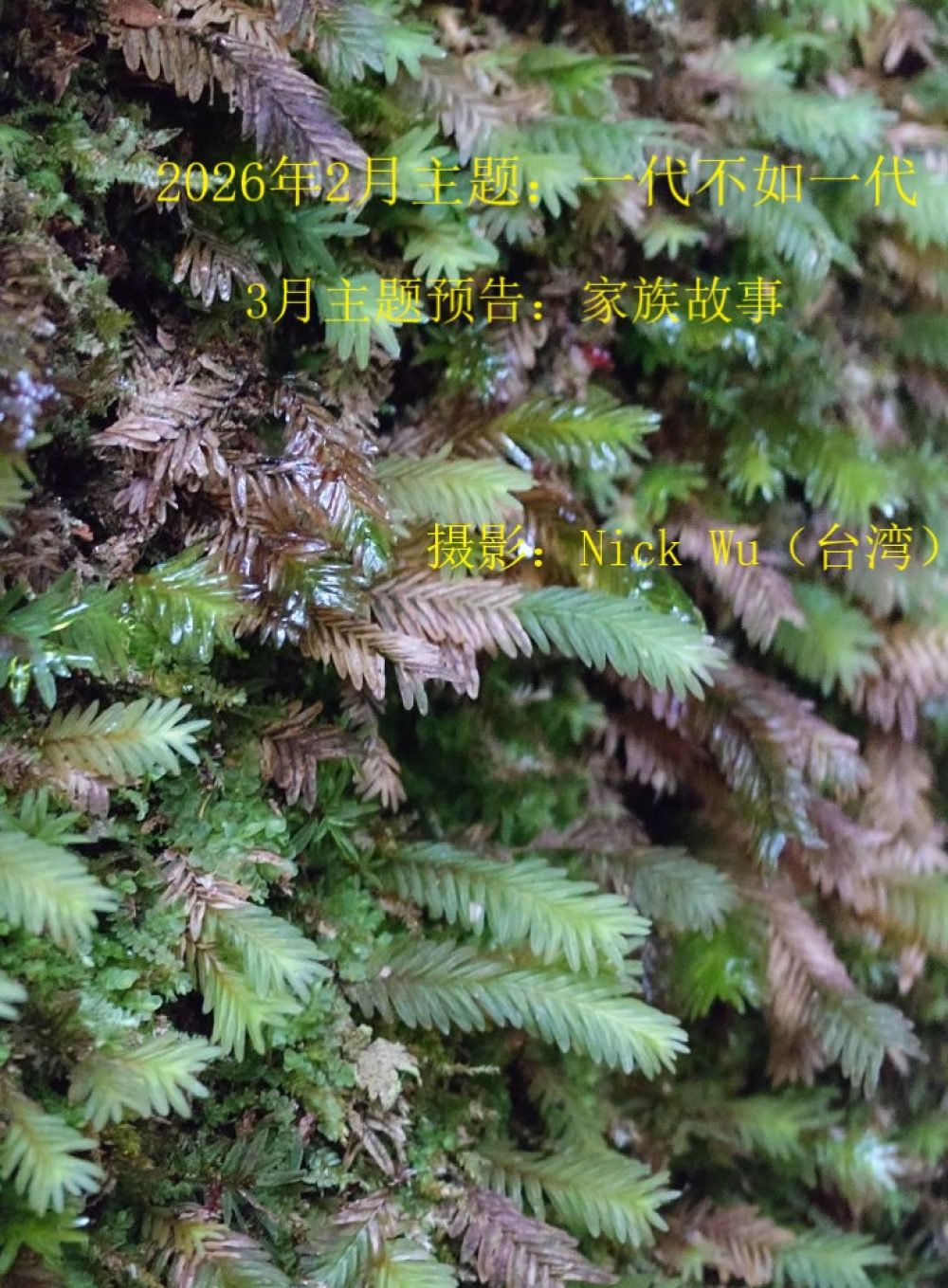

摄影:Nick Wu(台湾)